BSch3V形式ファイルも置いておきます。

2008/02/24, 02/29, 03/03

セレクタを使うのが面倒なので、Op-ampの加算回路とは違うアプローチで、簡単なミキサーを考えています。まだ作っていません。これから2〜3年くらいの課題になるでしょう。(というか、正直なところ、自分で実行する自信が無い)(どうやら、とても作れそうに無い。頓挫。)

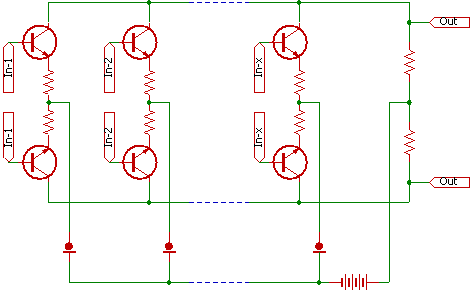

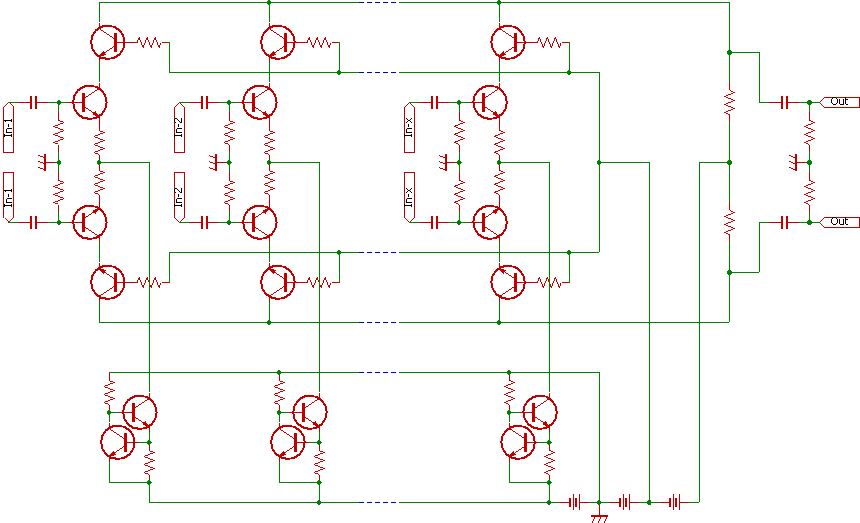

入力電圧を差動V/Iコンバータで電流に変換し、それを並列加算することを考える。すなわち、複数の差動増幅回路の負荷抵抗を共用する。

原理上は一応動くはずだが、直流動作の安定度、ゲイン、歪み、雑音など、問題点はいろいろある。

図の素子がバイポーラトランジスタなのは、それなりの理由がある。

ラインレベルで歪みを実用範囲内に抑えるにはおそらく、各コレクタ電流は2〜5mA程度流し、各エミッタ抵抗は1kΩ程度以上が良いが、電流を増すとノイズ的には不利になるしコレクタの定電流性が低下して混変調も増える。

共通コレクタ抵抗もあまり大きくせず、出力の後段に結合コンデンサを介してゲインのある差動バッファアンプを置くのが良いだろう。

非常に簡単なシミュレーション(4ch, 2SC1815GR, RE=2k, RL=1k,2k,4k, Vcc=24V)の結果、この回路はすべてのトランジスタのベース側インピーダンスをかなり低くしないと、あるchから見て他chのトランジスタがコンデンサのような役割をし、入力の無いchのベースに誘起電流が生じ、周波数特性が劣化し、方形波応答も鈍くなる(それも素直でない)ことがわかった。

共通負荷抵抗RLは予想通り小さいほど周波数特性が良い。

しかし混変調に対しては、どうやっても成績が悪い。バイポーラトランジスタのhoe(五極管の1/rpに相当し、アーリー効果により一定でない)が無視できないのが原因のようだ。この回路のままでは為すすべがない。

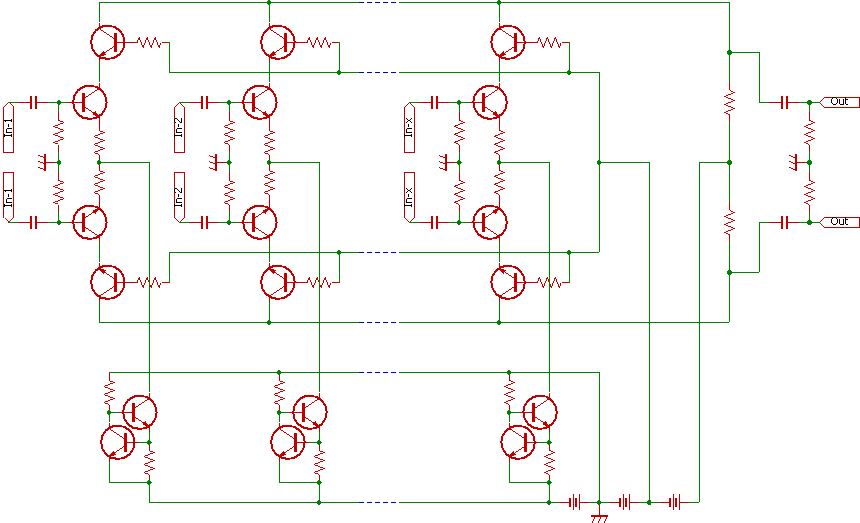

フェーズ1の欠点を克服するためには、カスコード化が有効のようだ。周波数特性・過渡応答の改善だけでなく、定電流特性の強化により混変調の改善にもつながる。ただし、カスコードの上側トランジスタのベース電流に伴う、コレクタ側が定電流でなくなる問題、CMRRの問題がどう出るかは、やってみないとわからない。

定電流回路もバイポーラトランジスタを用いた帰還形にする。温度特性に目をつぶれば、強力な定電流特性を得られるし、CRD(FET)選別の手間を省くことができる。ICの内部回路で見かける1個の基準電圧を各ベースで共用する多出力定電流回路は、このミキサー回路に用いるとch間の干渉(混変調)を生じるので不向きである。

BSch3V形式ファイルも置いておきます。

愚直に回路図を描いてみると、最低限の要素だけでも相当な規模の回路になってしまう。各chにフェーダーやPANを入れ、入出力にバッファを設けると、もっと凄い事になる。

各chの回路は金太郎飴だからサブ基板を量産すれば良いし、よく管理された品種のバイポーラトランジスタ(2SC1815GRあたりが手頃かも?)を採用し、エミッタ抵抗はやや大きめの値として高精度抵抗を使えば、部品の選別がほぼ不要に近いと言える。製作の手間とコストを度外視すれば、意外と実用的なものになるのかもしれない。

本当にいい音が出るかどうかは作ってみないとわからないが、恐らくオペアンプサウンドではない音が出るのだろう。しかし、もはや「簡易」ではないから当初の目的からは外れており、私自身にとってはこれを普段使いのために作るくらいなら、今までどおりセレクタを使っているほうがまだ楽だ。

ということで、このプロジェクトは当面、もしかすると永遠に、挫折する可能性が高いです。

誰か、作りませんか?